ある課題に直面した際に「自分にはやり遂げられる!」と思える感覚のことを、心理学では自己効力感(じここうりょくかん)と言います。

自己効力感は、「高い・低い」「ある・ない」といった表現がされます。

自己効力感が高ければチャンスをものにしやすく、目標達成をしやすくなります。反対に自己効力感が低ければ、結果が出る前に「自分には無理かも・・・」とあきらめやすくなります。

もしもあなたが「なかなか目標を立てられないし、目標を立てたとしても、なかなか達成できない・・・」という悩みがある場合は、自己効力感が低いのかもしれません。

この記事では、

- 自己効力感とは何か?

- 自己効力感が高い人と低い人の違い

- 自己効力感を構成する4つの要素

- 自己効力感の3つのタイプ

- 自己効力感と自己肯定感の違い

について解説します。

自己効力感は勉強や仕事の目標達成だけではなく、人間関係や恋愛などのコミュニケーションを良好にすることにも関係しています。

あなたの人生の成功体質を高めるために、参考にしてみてください。

スポンサード リンク

自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは

自己効力感とは、簡単にいうと自分の行動・能力に対して「うまくできそう!」と思える期待感のことです。

「適切に行動できる確信」のことで、自分をどれだけ信頼しているかを表す感覚とも言えます。英語では、セルフ・エフィカシー(Self-efficacy)と言います。

自己効力感とは

何らかの課題に取り組むときに困難な状況であっても、「自分は対処できる」と自分に対して確信、自信といったイメージが持てることをいいます。

自己効力感は、

- その行動を実際に始めるかどうか

- どのくらい努力を継続できるか

- 困難に直面したときにどのくらい耐えられるか

を決定づける要素です。

ですので自己効力感は、自分自身の問題解決や目標達成の場面で、あるいは他人を励ますコーチングや看護の場面で重要になる感覚です。

スポンサード リンク

自己効力感が人生で重要な感覚であることの例え

例えば、あなたは世界一周旅行を考えたけど、英語力も資金もなかったとします。

その際、「自分には実現できそう!」と感じることができるでしょうか?

「できそう!」と感じれば英語の勉強や資金調達のために行動できますが、「自分にそんなことは無理だろう・・・」と感じれば、世界一周旅行の夢を実行することはないですよね。

「できそう!」と感じても・・・

「できそう!」と感じて、英語の勉強と資金調達のために副業を始めたとします。

その際、どれくらいの期間がんばれるでしょうか?

「自分はまだまだやれる!」と感じれば努力を続けることができますが、「英語って難しいし、副業もしんどいし、これ以上は無理かも・・・」と感じれば夢をあきらめてしまうことになりますよね。

さらに、なにかのアクシデントで、英語の勉強や副業にあてる時間が取れなくなったとします。それでも、「この困難を乗り越えられる!」と感じることができるでしょうか?

「もう無理だ・・・」と感じたら

「乗り越えられる!」と感じれば夢を追い続けることができますが、「もう無理だ・・・」と感じれば世界一周旅行を実現することはできなくなりますよね。

このように自己効力感は、夢や目標、考えたことを、実行・実現できるかどうかに深く関わっている感覚なんですね。

ですので、自己効力感が高い人と低い人とでは、目標達成や問題解決、人間関係で大きな違いが生まれることになります。

スポンサード リンク

自己効力感が高い人の特徴

自己効力感が高い人には、次のような特徴が表れます。

自己効力感が高い人の特徴

- 前向きな発言が多い

- ミスしても立ち直りが早い

- トラブルや逆境に強い

- 行動に移すまでが早い

このような特徴が表れるのは、自己効力感が高いと自信に満ちた状態で適切な行動ができたり、積極的に行動できる傾向があるからです。

- きっとうまくできそうだ!

- 自分ならできる!

- まだまだやれる!

このような感覚であれば、困難な目標でも臆することなくチャレンジができますよね。

何事にも前向きに取り組むことで、目標達成できる可能性も高くなります。目標達成することで、さらに自己効力感が高まる効果もあります。

自己効力感が低い人の特徴

一方で、自己効力感が低い人には、次のような特徴が表れます。

自己効力感が低い人の特徴

- 言い訳が多くなりやすい

- 劣等感を持ちやすい

- 自分を必要以上に責めやすい

- 何事にも後ろ向きになりやすい

このような特徴が表れるのは、自己効力感が低いと、無気力・無関心・あきらめやすい・うつ状態になるといった傾向があるからです。

- きっとうまくできない・・・

- どうせ失敗する・・・

- これ以上は無理だ・・・

このような感覚だとモチベーションが上がらずに、なかなか新しいことにチャレンジできなくなりますよね。

結果が出る前にあきらめやすくなるので、目標達成の可能性も低くなります。

自己効力感はアルバート・バンデューラ氏による概念

この自己効力感は、カナダ人の心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)氏が1977年に発表した『社会的学習理論』という論文で提唱された概念です。

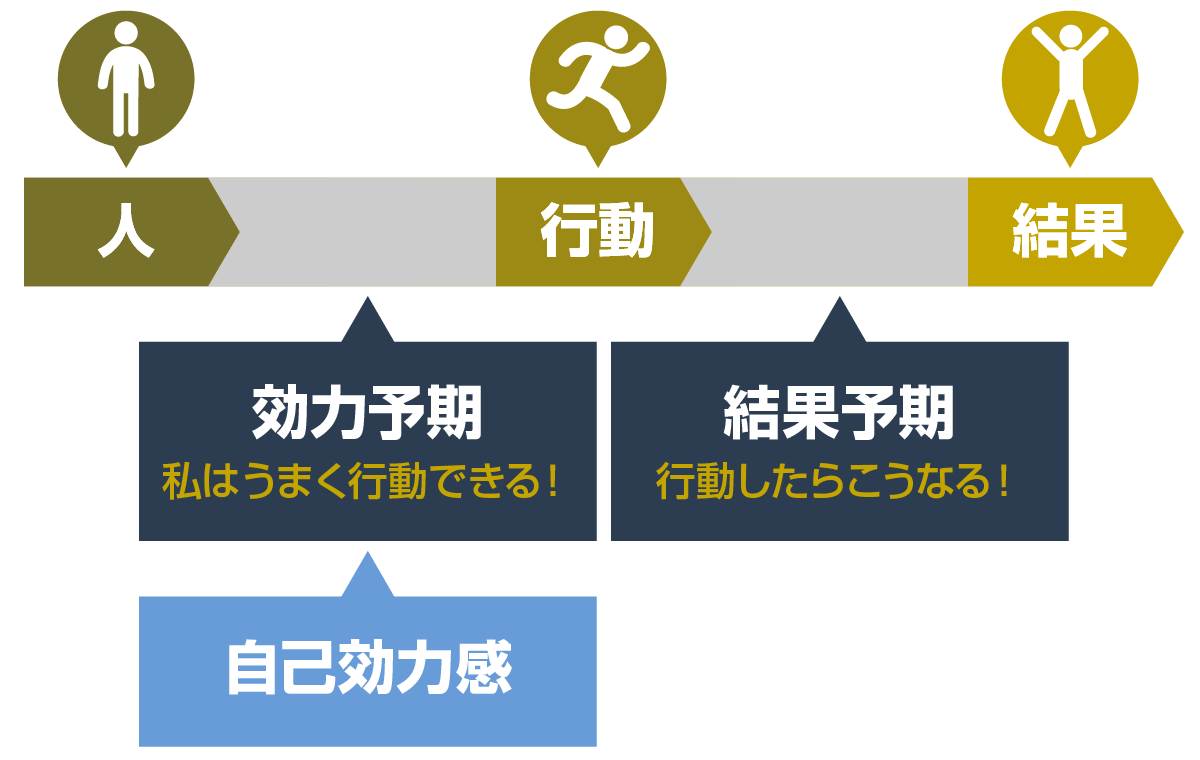

バンデューラ氏は、人がある課題をやり遂げるためには、次の2つの要素が必要だと考えました。

行動のための2つの先行要因

- 結果予期:ある行動がある結果を生み出すという期待や推測

- 効力予期:ある結果を生み出すために必要な行動をうまく行えるという確信

結果予期と効力予期

つまり自己効力感とは、効力予期をどの程度持っているかを認識している度合いを指します。

例えば、英語力も資金もないあなたが、「1年後に世界一周旅行しよう!」と心に決めたとします。その場合の結果予期と効力予期は次のとおりです。

結果予期とは(Outcome Expectation)

結果予期とは、経験や知識を元にして「きっと私は1年後に世界一周旅行ができる」、という結果を期待できることです。また「何をすれば世界一周旅行が実現可能か」、その方法を推測できることです。

目標達成できる姿を期待できなければ、また、何をすれば実現できるのかを推測できなければ、実行する気持ちにはなれないということです。

ですので目標を立てるなら、「何をすれば、どうなるか?」を予想できることが大切なんですね。

効力予期とは(Efficacy Expectation)

効力予期とは、「私は世界一周旅行に必要な貯金と英語の勉強をうまくできる」、という自分の行動を確信できることです。

思い描いた結果予期のために必要な行動を「私はうまく実行できる!」という確信が持てなければ、目標達成しづらくなるということです。

ですので目標を立てるなら、「私ならできそう!」と確信できることが大切です。

看護やセールスで使う結果予期と効力予期

結果予期や効力予期の考え方は、他人に行動してもらうことにも適用できます。看護やセールスの場面に置き換えると、次のようになります。

看護での結果予期と効力予期

治療に応じてもらうためには、患者さんの結果予期と効力予期を高めるようにします。

結果予期・効力予期を高める例え

- 結果予期を高める:「同じような症例の人は、このリハビリをこなすことで階段の昇り降りがラクになっていますよ」

- 効力予期を高める:「通院だと大変かもしれませんが、自宅でできる方法もあります」

セールスでの結果予期と効力予期

お客さんに行動してもらうために、お客さんの結果予期と効力予期を高めてもらうようにします。

結果予期・効力予期を高める例え

- 結果予期を高める:「このマッサージチェアに毎日30分座っているだけで、1ヶ月後には階段の昇り降りがラクになりますよ」

- 効力予期を高める:「月々3000円の分割払いもできます」

看護でもセールスでも、相手の結果予期と効力予期を高めるには「それだったら私にも簡単にできそう!」と思ってもらうことが一番簡単なことがわかります。

自己効力感を構成する4つの要素

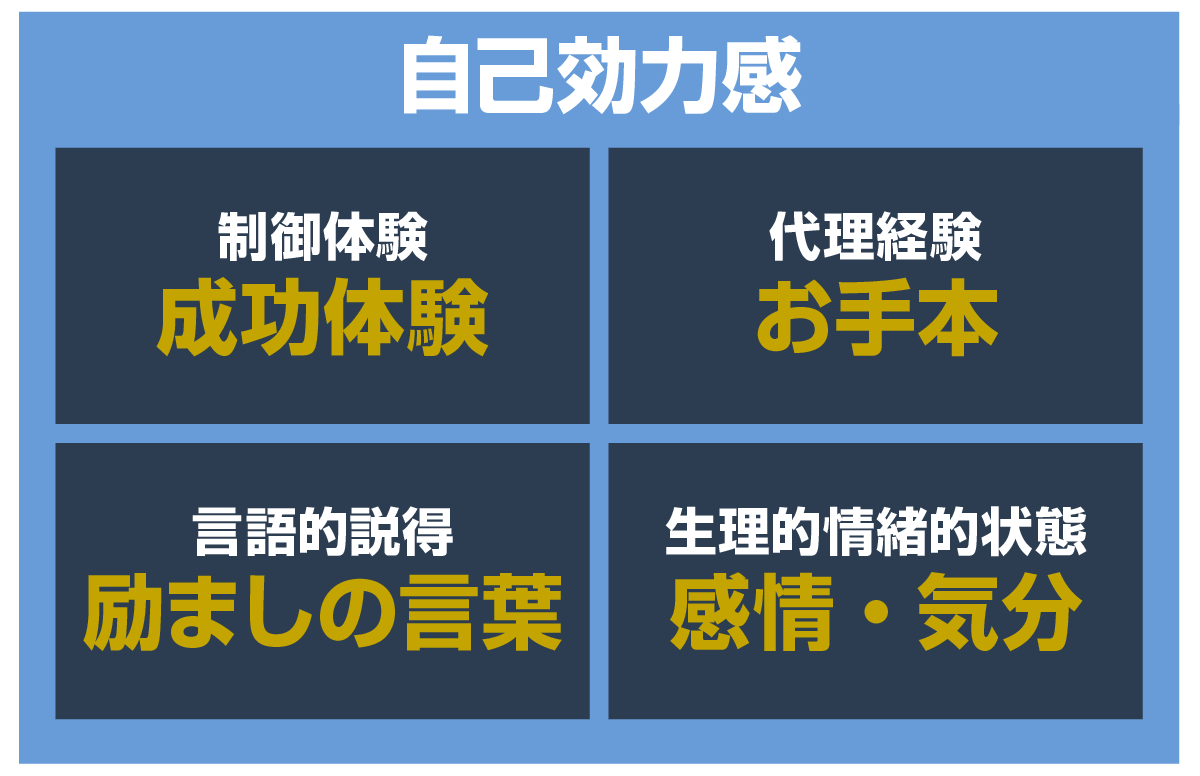

バンデューラ氏によると、自己効力感は次の4つの要素で構成されるとしています。

自己効力感の4つの要素

- 制御体験:思考や行動のコントロールによる成功体験

- 代理経験:他人の成功体験を手本にする

- 言語的説得:成功できると感じる言葉

- 生理的情緒的状態:感情や気分による高揚

自己効力感を構成する4つの要素

この4つの要素をどれくらい持っているかの度合いで、自己効力感が高くなったり低くなったりするということです。

4つの要素を意識すれば、自己効力感が低い人は高くなれるということですね。

1. 制御体験(active mastery experience)とは

制御体験とは、簡単に言えば成功体験のことです。自分の思考や行動をコントロールして、ある行動が成功した達成感を指します。

高くなるパターン

成功を体験をすることで、「自分はできる!」という自己効力感を高めることができます。自己効力感を構成する要素の中では、もっとも強力な要素です。

例えば、ドラマ化や映画化されるようなエピソードに、弱小スポーツチームが予想を裏切ってどんどん勝ち上がるストーリーがありますよね。

たとえ最初は偶然だったとしても、“勝利” という成功体験をすることで「オレたちは強いかも・・・」という小さな自信が生まれ、その自信がさらに次の勝利を生み出すんですね。

低くなるパターン

逆に成功体験をまったく味わえないと、どんどん自己効力感が低くなる可能性があります。

2. 代理経験(vicarious experience)とは

代理経験とは、他人の成功体験を自分の体験として感じることです。

高くなるパターン

他人が成功した姿を見ることで、「自分にもできそうな気がする!」という自己効力感を高めることができます。

例えば、オリンピックでは一人の選手がメダルを取ることで、同じ競技でメダルラッシュが起こったりしますよね。身近な選手の活躍を目の当たりにすることで、「自分もメダルが取れるかも!」という自信が生まれるんですね。

低くなるパターン

逆に他人の失敗を見ることで「自分も失敗するかもしれない・・・」と、自己効力感が低くなる可能性もあります。

3. 言語的説得(verbal persuasion)とは

言語的説得とは、他人からの言葉によって自己効力感が変わる要素のことです。

高くなるパターン

尊敬する人から「キミならきっとできるよ!」と太鼓判を押してもらったり、成功する理由を説明されることで、自己効力感を高めることができます。

例えば、まったく自信のないことでも、先生や上司から「いろんな人を見てきたけど、キミは絶対に成功する要素を持ってるよ」なんて言われたら、「じゃあ、できるかも!」と自信が生まれますよね。

ただし、言語的説得だけでは自己効力感は消滅しやすいので、成功体験や代理体験に関連付けることが大切です。

低くなるパターン

逆に、先生や上司から「お前はダメだ」と言われ続けると、自己効力感は低くなります。

ちなみに、ポジティブな言葉でポジティブな思い込みが生まれる心理作用は、ピグマリオン効果と言います。逆に、ネガティブな言葉でネガティブな思い込みが生まれる心理作用は、ゴーレム効果と言います。

4. 生理的情緒的状態(physiological and affective states)とは

生理的情緒的状態とは、簡単に言えばテンションのことです。

高くなるパターン

お酒や薬で精神を高ぶらせたり、気合いを入れたり、好きな音楽を聞くことで気分を高めることが、自己効力感を高める要素になるということです。

例えば、スポーツの場面では試合前に選手たちが輪になって、大声を出して気合いを入れたり手を叩いて気分を高めていますよね。

自己効力感は、その時の精神状態によって左右されるんですね。

低くなるパターン

逆に言えば、何かにチャレンジする際に直前になって心臓がバクバクすることで、「あれ、緊張してヤバいかも・・・」と急に自信がなくなることもあるということです。

自己効力感の3つのタイプ

自己効力感は状況や対象によって、次の3つのタイプに分類することができます。

自己効力感の3タイプ

- 自己統制的自己効力感:自分の行動をコントロールできる感覚

- 社会的自己効力感:対人関係において適切な行動をとれる感覚

- 学業的自己効力感:学習に対して適切な行動をとれる感覚

同一人物であっても、全てのタイプの自己効力感が同じレベルとは限りません。あるタイプの自己効力感が高くても、別のタイプの自己効力感は低い可能性もあります。

自己統制的自己効力感

自己統制的自己効力感とは、自分の行動に関する自己効力感です。「自分ならうまくできそう!」と思える感覚のことです。

この感覚があれば、計画どおりに行動できたり、失敗してもすぐに立ち直ることができたり、困難なチャレンジにも立ち向かうことができます。

一般的に自己効力感と言えば、こちらの自己統制的自己効力感のことを指します。

社会的自己効力感

社会的自己効力感とは、人間関係に関する自己効力感です。「この人と仲良くできそう!」と思える感覚のことです。

この感覚があれば、気難しい人とも良い人間関係が築けたり、積極的にコミュニケーションが取れるようになります。

親・兄弟や近所づきあい、幼稚園・小学校など、社会性が発達する乳児期から児童期に育まれるとされています。 長子や末子は、この感覚を持っている人が多いのではないかと思います。

学業的自己効力感

学業的自己効力感とは、学習に関する自己効力感です。「自分なら理解できそう!」と思える感覚のことです。

この感覚があれば、はじめての話も真剣に聞くことができたり、わからないことは理解しようと努力することができます。

高い学力を持っている人は自己効力感が高い傾向があり、学習に対する満足度も高いことがわかっています。

「自分なら理解できそう!」と感じて自ら勉強熱心になれば、成績に反映されやすくなります。これは内発的動機づけが大きく関係しています。

自己効力感を高める方法

自己効力感を高めるには、先ほど紹介した「自己効力感を構成する4つの要素」を応用します。

自己効力感を高める7つの方法

- 過去の成功体験を掘り起こす

- 小さな成功体験を積み重ねる

- モデリングする

- 先生・コーチに励ましてもらう

- 肯定的な宣言をする

- テンションを上げる

- イメージトレーニングをする

具体的な方法は、次の記事で解説しています。

自己効力感と自己肯定感の違い

自己効力感と似ている心理学用語に、自己肯定感(じここうていかん)があります。

自己肯定感とは、どんな状態の自分でもオッケーを出せる感覚のことです。人生の幸福度にもっとも関わる感覚で、「自分を信頼できる感覚」という意味では自己効力感と同じです。

自己効力感が高まると自信がつくので、自分を肯定できるようになります。そのため、自己肯定感が高まったように感じることがあります。ただし、自信がつくことと自己肯定感が高まることは別物なので注意が必要です。

自己肯定感と自信の違いについては、次の記事で解説しています。

自己肯定感は行動を起こしやすくするための原動力であり、自己効力感の土台のような感覚と言えます。ですので、目標達成を続けて人生を幸せに生きるためには、自己肯定感を土台にして自己効力感を高めることが大切になります。

詳しくは、次の記事で解説しています。

自己効力感を高める「折れない心」をつくる本

自分に自信をつけて目標達成したいなら、逆境にも負けない “折れない心” をつくることも大切です。ここでは、自己効力感を高める「折れない心」をつくる本を紹介します。

逆境を突破する技術 「折れない心」を科学的に習得する極意

長い人生の中では、いつかは問題が起こり得ます。そこで重要なことは、困難な時にどのように逆境を跳ね返すかということです。

こちらの本では、逆境に負けない要素は「性格」ではなく「技術」としています。科学的に習得できる「逆境に負けないスキル」を手に入れられる一冊です。

「折れない心」をつくるたった1つの習慣

こちらの本は、問題が起こった時、どのように感じるのかは「性格」ではなく「選択」としています。負のスパイラルから抜け出すための、たくさんの選択肢を教えてくれる一冊です。

少ない選択肢しかないとネガティブな思考が浮かびやすい場合でも、たくさんの選択肢があれば、自分に合った「折れない心」を選択できるようになります。

33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢栄一の折れない心をつくる33の教え

あなたが成功を成し遂げたい20〜30代のビジネスパーソンなら、渋沢栄一氏の玄孫である著者が解説する現代版『論語と算盤』は、折れない心を養うためにピッタリな本です。

「今の道を進むか?新しい道を進むか?」に悩んでいるのであれば、渋沢栄一の問いかけに答えて「折れない心」を手に入れてください。

まだ kindle読み放題してないの?

もしもあなたが、ひと月に何冊か本や雑誌を読む人なら、Amazonの『Kindle Unlimited』に入会していないと大損しているかもしれません。

なぜなら『Kindle Unlimited』では、小説・コミック・雑誌・ビジネス書など、幅広いジャンルの200万冊以上の本が月額980円で好きなだけ読み放題できるからです。

最初の30日間は無料ですので、いつでもどこでも読み放題できるメリットを今すぐ体験してみてください!

\今なら2ヶ月 ¥1,960⇒ 299円/

まとめ

自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは、困難な課題であっても「自分はやり遂げられる!」と思える感覚のことです。

自己効力感が高いと何事にも前向きに取り組めて、トラブルや逆境にも対処できるため、目標達成できる可能性が高くなる傾向があります。

一方で、自己効力感が低いと無気力や無関心になりやすく、あきらめやすいため、目標達成できる可能性が低くなる傾向があります。

自己効力感は、次の4つの要素で構成されます。

自己効力感の4つの要素

- 制御体験:成功体験

- 代理経験:お手本

- 言語的説得:励ましの言葉

- 生理的情緒的状態:感情・気分

これらの4つの要素を高めることで、自己効力感を高めることができます。

もしも、自分の自己効力感が低いと感じた場合は、次の記事で解説している自己効力感を高める方法を試してみてください。

Next⇒「自己効力感を高める7つの方法|最速で目標達成するマインドセット」

人生教訓にもなる学びの一冊

スポンサード リンク