諸外国に比べると、日本人の自己肯定感(自分で自分を肯定できる感覚)は低い傾向にあります。自己肯定感が低い状態は幸せを感じにくく、目標達成が難しくなります。

もしもあなたが「どうせ私なんて・・・」と、幸せを感じにくい状態なのだとしたら、日本人特有の真面目さや謙虚さが影響しているのかもしれません。

自己肯定感が低くなる4つの原因を知って、“自分を好きになれない” あなたが変わるキッカケに役立ててください。

スポンサード リンク

日本人の自己肯定感は低い

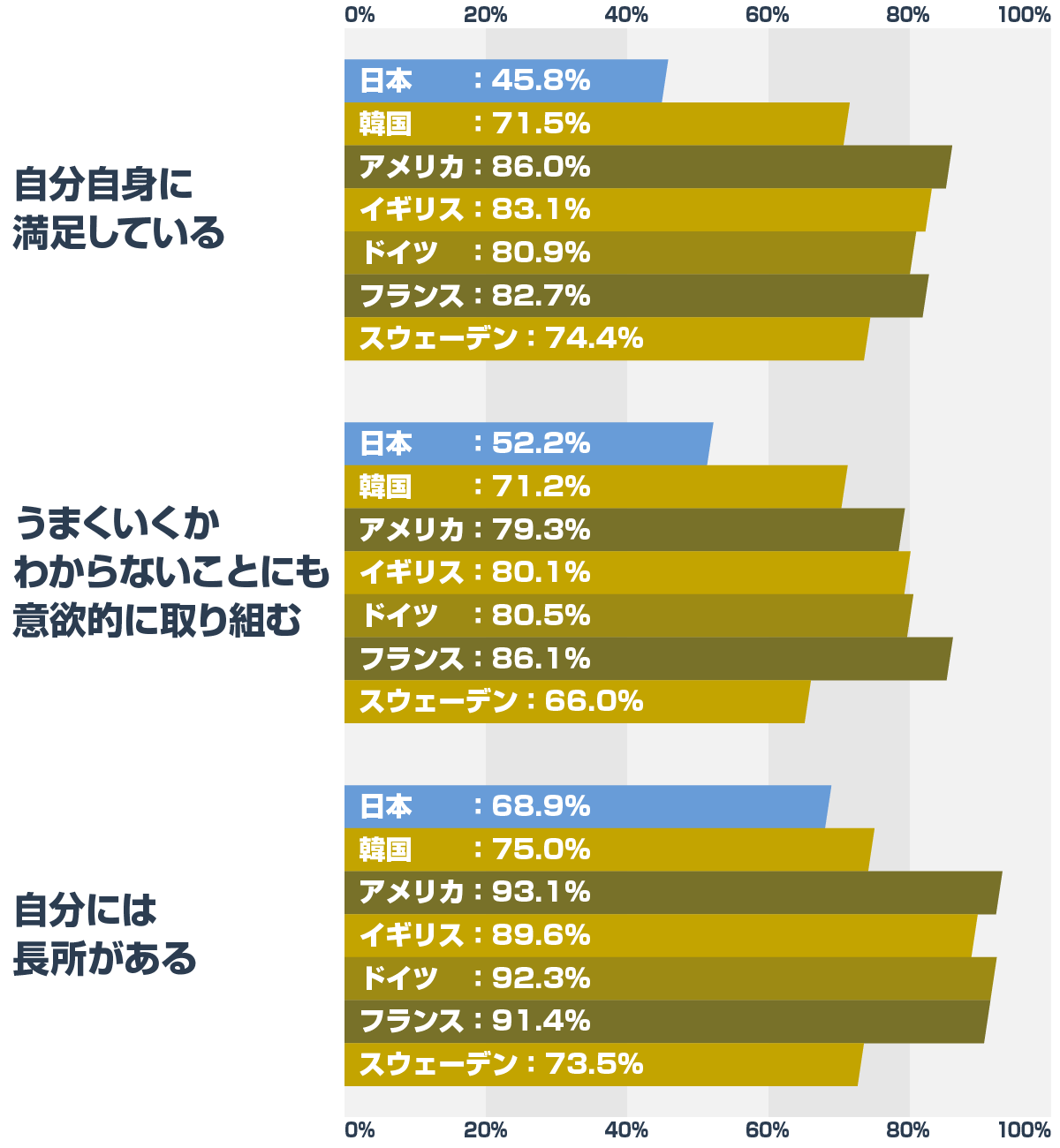

諸外国に比べると、日本人は自己肯定感が低い傾向にあることがわかります。

2014年に内閣府が発表した、13歳〜29歳を対象にした自己肯定感に関する意識調査では、日本だけが突出して自己肯定感が低く、フランスやアメリカが自己肯定感の高い国であることがわかりました。

参照データ:平成26年版 子ども・若者白書

平成26年版 子ども・若者白書を元に作成

例えば、「自分自身に満足している」という質問に対しての日本人の自己評価は、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」という答えを合わせても 45.8%でした。

他の6つの国はすべて 70%を超えていますから、日本人だけが自分を肯定できる感覚や積極性が低いと言ってよさそうです。

日本人は自己否定の傾向がある

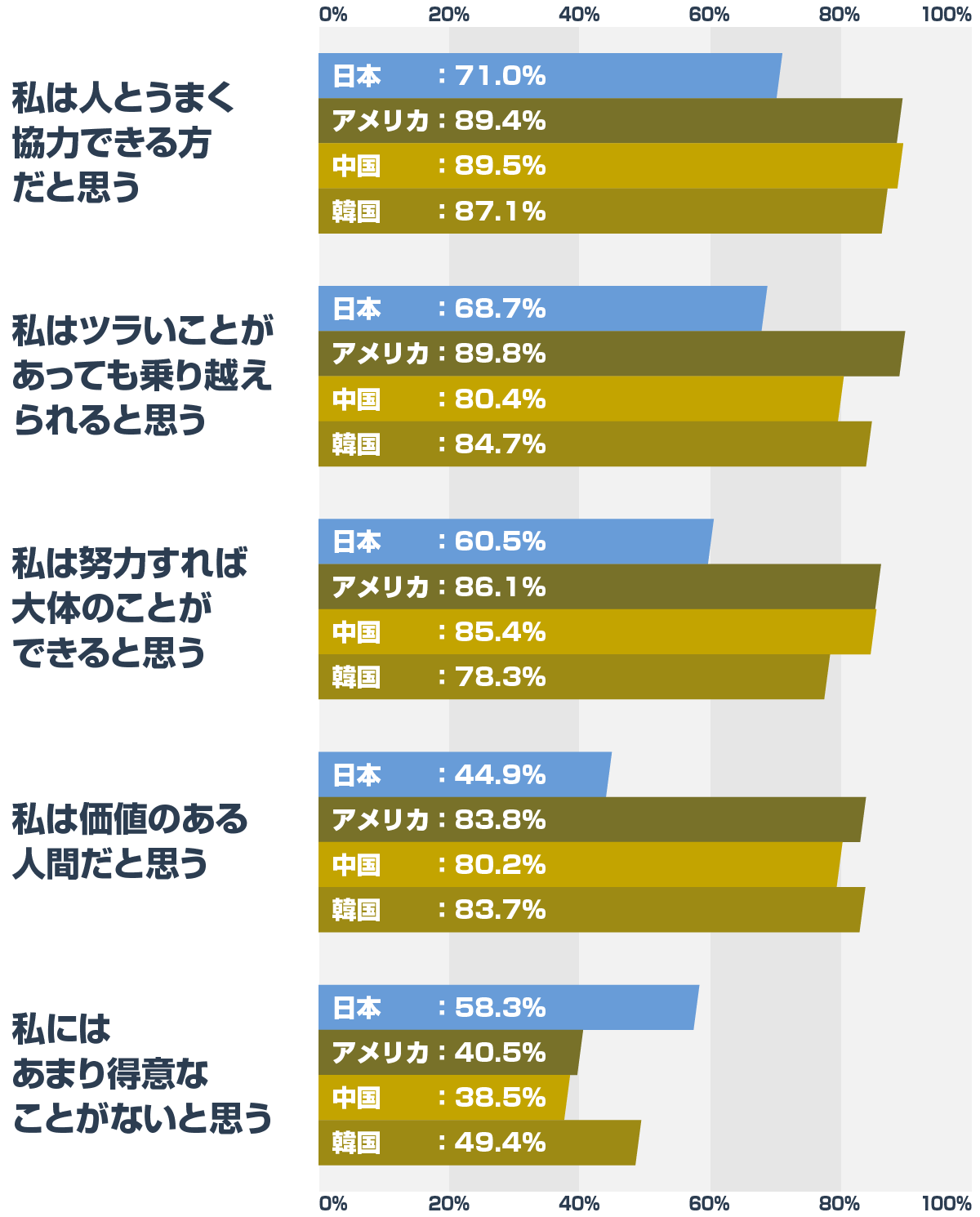

また、国立青少年教育振興機構が2018年に行った調査でも、日本人の高校生はアメリカ・中国・韓国の高校生と比べて自己肯定感が低い傾向にあることがわかりました。

参照データ:高校生の心と体の健康に関する意識調査

高校生の心と体の健康に関する意識調査を元に作成

- 私は人とうまく協力できる方だと思う

- 私はツラいことがあっても乗り越えられると思う

- 私は努力すれば大体のことができると思う

- 私は価値のある人間だと思う

- 私にはあまり得意なことがないと思う

など、自己肯定感に関する10項目について自己評価をしてもらったところ、日本の高校生が他の国と比べて大きな差をつけて自己否定の傾向があったんですね。

2011年に調査した頃に比べると自己肯定感は少しは上向いているようですが、他の国と比べると「まだまだ感」が否めないとしています。

なぜ、日本だけが突出して自己肯定感が低いのでしょうか?

その理由は、自己肯定感が低くなる4つの原因を探ることでわかると思います。

スポンサード リンク

日本人の自己肯定感が低くなる4つの原因とは

「自分は何をやっても成功しないんじゃないか・・・」「自分は価値のない人間なんじゃないか・・・」などの自己肯定感が低くなる原因は、大きく分けると4つ考えられます。

- 失敗やツラい体験が原因

- 幼少期の家庭環境や教育が原因

- 学校教育が原因

- 日本の慣習が原因

ひとつずつ、解説していきます。

スポンサード リンク

1. 失敗やツラい体験で自己肯定感が低くなる

失敗やツラい体験をすれば、誰だって気分が落ち込みますよね。

例えば、

- 学校でイジメられてツラかった

- 好きな人にフラれてショックを受けた

- 成績が悪くてバカにされた

- 仕事で失敗して叱られた

こんなふうに、自分にとってショックだったりツラい体験をすると、失敗への恐怖が芽生えやすくなります。

失敗やツラい体験が重なれば、

- 「・・・私は何をやってもうまくいかないんじゃないか?」

- 「・・・私にはなんの価値もないんじゃないか?」

といった自分を否定する感覚、自己肯定感が低くなりやすくなります。

少しの失敗やツラい体験でも自己肯定感が低くなりやすい場合は、「幼少期の家庭環境や教育」の影響で、自己肯定感が低くなりやすい性格になった可能性があります。

2. 幼少期の家庭環境や教育で自己肯定感が低くなる

自己肯定感が低くなりやすい性格や価値観の形成は、幼少期の家庭環境が大きな影響を与えています。

- 親から虐待を受けた

- あまり構ってもらえなかった

- 厳しく育てられた

- 過保護に育てられた

このような印象が強く心に残ると、自己肯定感が低くなりやすい可能性があります。

親から虐待を受けた場合

親からの虐待を受けるようなことがあれば、自己肯定感は低くなります。もっとも近しい存在から、自分の存在そのものを否定されるからですね。

『自分は生きてはいけない存在』だと感じてしまうと、自分の価値を肯定することは難しくなります。

また、親が冗談のつもりで言った「お前は橋の下から拾ってきたんだよ」「お前が男の子(女の子)だったら良かったのにな」といった何気ない一言も、子供にとっては自分の存在を否定されるショッキングな発言になります。

あまり構ってもらえなかった場合

幼少期に構ってもらえなかった場合も、自己肯定感は低くなりやすくなります。

例えば、あまり話を聞いてもらえなかったり、親が自分よりも弟や妹、お兄さんやお姉さんばかりを可愛がっている印象が強く心に残ると、『自分は重要な存在ではない』という価値観が生まれやすくなります。

親に褒められたり認められたりする機会が少ないと、自分は価値のある存在だとは感じにくくなるんですね。

厳しく育てられた場合

厳しく育てられた場合も、自己肯定感が低くなる可能性があります。

例えば、「◯◯ができれば褒める・できなければ叱る」といった、常に条件付きで愛情を与えられた場合は『条件をクリアできない人間には価値がない』という価値観が生まれやすくなり、ありのままの自分を肯定できなくなります。

自分に厳しい性格になると、他人にも厳しい性格になります。

また、「これをしなさい・あれをしてはダメ」と、自分の意志を無視されるカタチで一方的に教育を受けた場合も、『自分は無力な人間』という価値観が生まれます。

過保護に育てられた場合

過保護に育てられた場合も、自己肯定感が低くなる可能性があります。

例えば、「これをしてあげよう・あれもしてあげよう」と自分ができることまで親に口出しされた場合には、何を考えても無駄な気分になり、自主性や積極性がなくなることになります。

過保護の場合は、『自分は何もできない無力な存在』というメッセージとして受け取る可能性があるんですね。

人間関係でいつも同じ失敗をしてしまう人へ。

3. 学校教育で自己肯定感が低くなる

日本の学校教育では、自己肯定感が低くなりやすい傾向があります。

多くの学校では、次のような「真面目で従順な人」を育てるための教育をしていることが原因として考えられます。

- 目立ったことはするな

- みんなと同じ行動をしろ

- 規律を守れ

- 指導者に従え

- 正解しろ、間違えるな

学校教育ではありのままの自分を認められる機会が少ない

学校では厳しい規律が設けられ、集団行動を求められます。目立った行動や一人だけ違ったことをすれば目をつけられますので、みんなと同じ行動をすれば安心するようになります。

授業は先生から一方通行的に行われるので、設問に答える機会があったとしても、自分の意見を発言する機会はありません。授業内容は一つの答えが正解だと教えられ、「間違えるな」というメッセージを受け取ります。

「失敗はいけないこと」だと感じれば、チャレンジ精神が育ちにくくなります。

成績は試験の点数で評価され、他の生徒との比較で優劣が判断されます。減点方式ですので余計なことをしないようになりやすく、優れていることが正しいことのように感じやすくなります。

このように学校では、ありのままの自分を褒められたり、受け入れられる機会はほとんどないんですね。優れていることが認められる条件に感じると、条件をクリアしない場合は「劣っている自分はダメだ・・・」という自己否定が生まれやすくなります。

4. 日本の慣習で自己肯定感が低くなる

日本人だけが突出して自己肯定感が低い原因には、日本の慣習も影響していることが考えられます。

日本の慣習とは、

- 他人に迷惑をかけないようにする

- 自己主張を良しとしない

- 謙遜する

といった文化です。

このような日本の慣習は、子どもの頃に親からの教育によって教えられることもありますし、学校や社会に出た時になんとなく身につく慣習だと思います。

ですが、このような素晴らしいはずの日本文化は、自己肯定感が下がりやすくなる可能性があります。

他人に迷惑をかけない慣習が自己肯定感を低くする?

僕たち日本人は大抵、「他人に迷惑をかけるな」という教育を受けるのではないでしょうか?

「他人の気持ちを考えろ」という教育を受けたことはあったとしても、「自分の気持ちを大切にしろ」という教育を受けた人はあまりいないのではないかと思います。

例えば、日本の大相撲や剣道では、勝った喜びを表現するガッツポーズは禁止されています。将棋でも、勝利した棋士は喜びの感情を表には出しません。なぜなら、敗者の前で喜びをあらわにするのは、思いやりに欠けるとされるからです。

対戦相手にも気を遣うほど、他人を大切にする文化は、日本人としては誇らしい文化に感じます。

ですが、自分が大切な存在であることを認識しないまま他人の気持ちだけを優先した場合は、『自分は取るに足りない存在』のように感じてしまう可能性があるんですね。

本当に重要なことは、他人を大切にするのと同じように自分も大切にすることです。

他人を優先することで苦しんでしまう人へ。

自己主張を良しとしない慣習が自己肯定感を低くする?

日本では、「感情を表に出さないこと」や「控えめなこと」が美徳とされる慣習があります。

泣いたり、悲しんだり、怒ったりする姿は、周りに気を遣わせることになるからです。他人を気遣い、他人に迷惑をかけないことが日本では優先されるんですね。

また、自己主張は潔くない行為とされる慣習もあります。

男性の場合は「男は黙って◯◯」のように、多くを語らないことが美徳とされたりしますよね。女性の場合は「大和撫子」という言葉で、「控えめであることが奥ゆかしい」とする理想像を知らず知らず押し付けられることもあります。

自己主張をしてはいけない雰囲気の中で育ったら、自分の感情を肯定したり、自分の価値を肯定することは難しくなりますよね。

謙遜する慣習が自己肯定感を低くする?

さらに、日本では謙遜を美徳とする文化があります。

例えば、自分の成績を褒められても「いえいえ、大したことないですよ」と謙遜したり、奥さんを褒められても「いやいや、ダメなところがいっぱいありますよ」と謙遜します。

正直に話したことが自慢に聞こえた場合は相手を不愉快にさせる可能性がありますから、「謙遜」は相手のことを考えた優しい行為だと思います。

ですが、いつも自分のことを否定する習慣がついてしまうと、自己肯定感が低くなる原因にもなり得ます。ですので日本では、自己肯定感の低い人が育ちやすい環境であると言えるんですね。

良い意味でも悪い意味でも、日本は個人よりも社会を大切にする国なのかもしれません。

自己肯定感の高い国には謙遜がない?

この記事の冒頭に紹介した自己肯定感の調査結果では、フランスやアメリカは自己肯定感が高い傾向にありましたよね。

- 自分自身に満足している

- うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む

- 自分には長所がある

このように自分に自信が持てるのは、フランスやアメリカが社会よりも個人を大切にする文化であり、謙遜の文化がないことも理由の一つではないかと考えられます。

例えば、立派な行いをしたのであれば、堂々と「立派な行いをした!」と言うことで自分を認めることができますよね。

奥さんが褒められたら「そうなんですよ、ウチの奥さんはすごくいい奥さんなんです」と正直に言えれば、奥さんも嬉しいですし、正直な自分にも満足できます。

謙遜は素晴らしい文化ですが、自己肯定感が高い状態でないと自己肯定感を下げる原因になるかもしれないんですね。

まとめ

以上、日本人の自己肯定感が低い原因を考察しました。

世界から見た日本人のイメージでは、「まじめ・勤勉・おとなしい」といった言葉が出てきます。このような性格の人は、学校教育や日本の慣習によって作られると考えられます。

真面目な人は自分を律する際に、「こんな自分じゃダメだ!」と自己否定をする傾向があります。また、真面目な人ほど罪悪感を抱きやすく、些細なことでも自己否定をします。

ですので、真面目な人ほど自己肯定感が低くなりやすいとも言えるんですね。

性格はいつからでも変えることができます。ですので、もしも幸せを感じにくいようなら、真面目な自分を受け入れつつ、遊びの要素を取り入れて人生を楽しんでみてください。

「こんな自分も良しとしよう!」と遊び感覚で認めていくことが、自己肯定感が高まるコツです。

親との関係性で悩んでいた人の救いになる一冊。

スポンサード リンク