もっとも基本的であり重要なマーケティングのフレームワークに、3C分析があります。「3C」の読み方は、「さんしー」「スリーシー」と読みます。

3C分析とは、次の3つの「C」の頭文字を取った分析方法です。

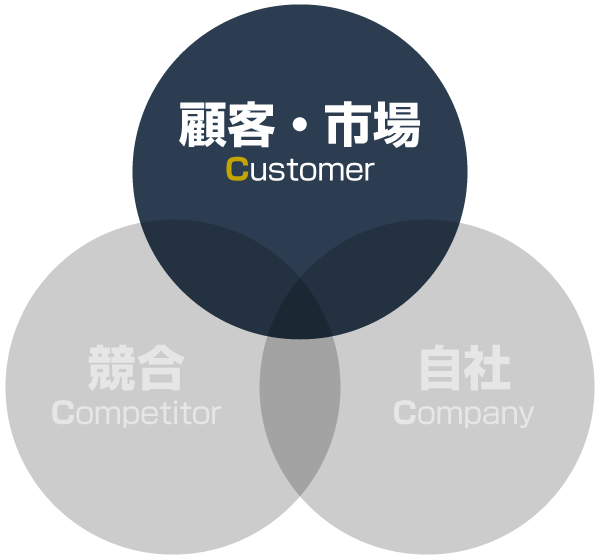

3C分析

- Customer(カスタマー):顧客・市場

- Competitor(コンペティター):競合

- Company(カンパニー):自社

あなたがマーケティング戦略を考える際には、この3C分析を使うことで、顧客のニーズを掴み、競合を分析することで差別化を図り、セールスポイントを見つけることに役立ちます。

あるいは個人ビジネスや小規模ビジネスを立ち上げるなら、ブランディング・ポジショニングを考える助けになります。

ビジネス界では有名な3C分析ですが、十分な理解がないと、ただ分析をするだけで終わってしまうかもしれません。正しく使うためにも、しっかりと理解を深めておいてください。

スポンサード リンク

3C分析の目的とは

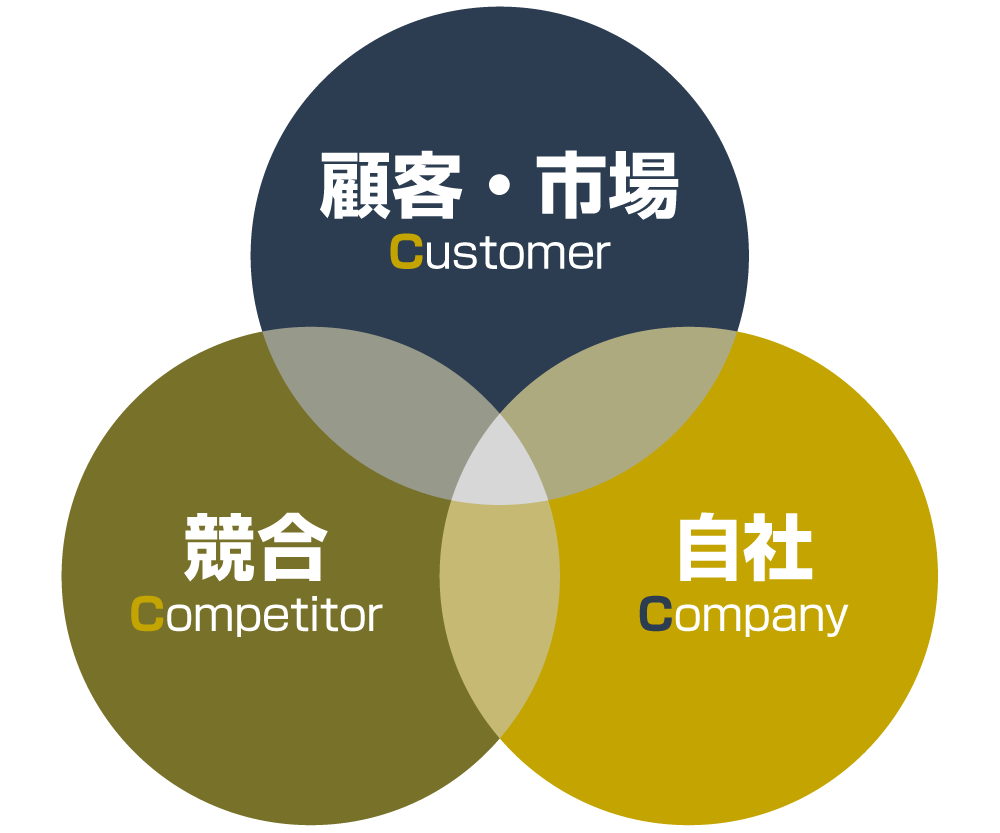

3C分析の図

3C分析の目的とは、『市場』『競合』『自社』の3つの視点から考えることで、マーケティング戦略におけるKSF(Key Success Factor:成功要因)を見つけることです。

自社が有利なポジションを見つけたり、課題を発見することに役立ちます。

この3C分析は、自社がコントロールできない社会全体に関するマクロ環境と、自社がコントロールできる身近なミクロ環境を合わせたような分析方法です。

マクロ環境とミクロ環境とは

- マクロ環境・・・法律、政権、景気、消費動向、トレンド、新技術といった、企業が統制不可能な環境

- ミクロ環境・・・競合、自社など、企業が準統制可能な環境

3C分析は消費者志向の時代に生まれた

3C分析は、経営コンサルタントでビジネスブレイクスルー大学学長でもある大前研一氏によって提唱されました。

1982年に刊行された著書『The Mind of the Strategist(日本語訳:ストラテジック・マインド―変革期の企業戦略論)』で、広く知られるようになりました。

1980年代といえば、消費者志向が主流になったマーケティング2.0の年代です。商品・サービスを開発するにあたっては、「市場(お客さん)から考えることが大切」という、マーケットインの考え方が重要視された年代です。

マーケットインとは

お客さんの顕在化されたニーズに訴える戦略。

ですので3C分析は、顧客志向の分析ツールと言えます。

スポンサード リンク

マーケティングの3C分析の順番

3C分析を進めるには、取り組む順番があります。

マーケティング戦略での一般的な順番は次のとおりです。

- 顧客・市場の分析

- 競合の分析

- 自社の分析

一番目は顧客・市場の分析

3C分析の一番目は、「Customer(カスタマー):顧客・市場」の分析から始めます。

なぜなら、誰がお客さんなのかを決めないことには、誰に向けて商品をつくれば良いのかが分からないからです。

お客さんが決まらなければ、どんな広告や情報を発信すれば注目してもらえるのかも分かりません。また、お客さんが分からなければ、誰が競合なのかも定まりません。

競合が定まらなければ、競合との差別化を図るなんてこともできません。

つまり一般的な3C分析は、「お客さんの顕在化したニーズに合わせる」というマーケットインの考え方に基づいたフレームワークなんですね。

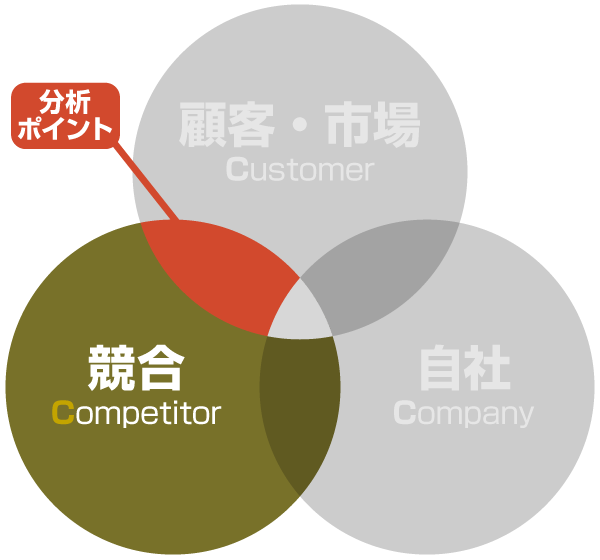

二番目は競合の分析

3C分析の二番目に行うのが、「Competitor(コンペティター):競合」の分析です。

競合とは、「狙うべき顧客層」と「顧客層のニーズ」の2つが重なっている他社のことを指します。同じ商品を提供している他社だけが競合というわけではありません。

例えば、あなたがパン屋さんだとすると、商圏にあるパン屋さんだけがライバルではないということです。

「安さ」を求めるお客さんを相手にするのなら、スーパーで売っているパンが競合になるかもしれません。「軽食」を求めるお客さんなら、喫茶店やハンバーガーショップが競合になるかもしれません。

相手にするお客さんが求めるベネフィット(満足感)の違いによって、競合は変わる可能性があるんですね。

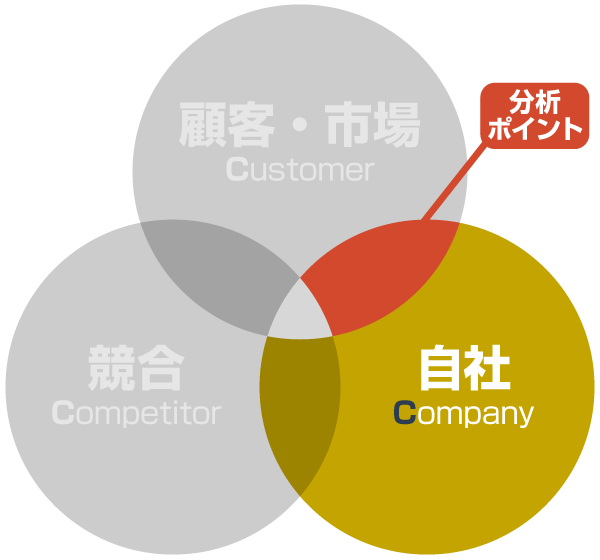

三番目が自社の分析

そして、3C分析の最後に行うのが「Company(カンパニー):自社」の分析です。

お客さんと競合を分析したうえで、自社が得意なことを考えて、勝負と差別化ができる特徴を探っていきます。

では次に、3つの要素の分析方法を解説していきます。

スポンサード リンク

1. Customer(カスタマー):顧客・市場の分析のやり方

顧客・市場の分析

顧客・市場の分析は、次の3つについて考えます。

- 市場規模の大きさ

- 市場のライフサイクル

- 求めるベネフィット

1-1. 市場規模の大きさの分析

まずは市場規模の大きさについて分析します。

お客さんにする市場の規模が、どの程度なのかを調べます。市場が小さすぎる場合は、ビジネスを始めたとしても、お客さんが少なすぎて利益を出せない可能性があるからです。

例えば、あなたが《ボードゲームカフェA》をオープンさせるなら、商圏にどれくらいの人が生活をしているのか、どれくらいの人がお客さんとして対象になるのかを調べます。

1-2. 市場のライフサイクルの分析

次に、市場に成長性があるのかどうかを調べます。

たとえ現時点で市場規模が小さかったとしても、成長が見込めそうなら期待が持てます。一般的には、プロダクトライフサイクルでいう「成長期」が理想的です。

また、「成熟期」や「飽和期」であったとしても、市場が大きければ市場を細分化して新しいジャンルを生み出せる可能性があります。

プロダクトライフサイクルの図

マクロ環境を分析するPEST分析

さらに、もっと広く市場の動向を分析する場合は、PEST分析という方法があります。

PEST分析

- Political(政治的環境):法律、税制、政権などの分析

- Economic(経済的環境):景気、株価、物価、消費動向などの分析

- Social(社会的環境):人口動態、世帯、流行、教育などの分析

- Technological(技術的環境):インフラ、新技術、特許などの分析

これらの外部要素は、ある企業には機会になり、ある企業には脅威となります。

例えば、世の中のトレンドが自社の得意なことと重なった場合は、大きなチャンスになりますよね。一方で、新技術が開発されたのに自社が対応できないとしたら、大きな脅威になります。

外部要素は自社ではどうすることもできない要素であるため、どのように時代の流れに合わせていくのかを考えることが大切です。

1-3. 求めるベネフィットの分析

最後に、ターゲットとするお客さんは、どんなベネフィットを求めるかを考えます。

ベネフィットは、一般的には大きく分けて3つに分類することができます。

- 機能的ベネフィット

- 情緒的ベネフィット

- 自己表現ベネフィット

この3つのベネフィットは、さらに次のように分類することができます。

6つの価値分類

- 金銭的価値:リーズナブル、高級感など

- 機能的価値:早い、簡単、おいしいなど

- 審美的価値:かわいい、シック、スタイリッシュなど

- 感情的価値:楽しい、安心、充実感など

- 社会的価値:褒められる、羨ましがられる、自慢できるなど

- 精神的価値:自由、誠実、革新、勇敢など

ベネフィットは、大抵いくつか同時に存在しています。その中でも、相手にしたいお客さんが一番に求めるベネフィットはどんな価値なのかを考えます。

例えば、ターゲットとするお客さんが「ボードゲームを楽しみたい人」であれば、『楽しさ・充実感』といった感情的価値を求めていると言えます。

理想の顧客像をつくると明確化しやすい

ターゲットとするお客さんは、セグメンテーションやターゲティングを行って、理想の顧客像(ペルソナ)として一人にまとめておくと、明確にしやすくなります。

例えば、

というターゲット層よりも、

というような具体的な人物像を想定した方が、どんな商品やメッセージが響きやすいのかを考えやすくなりますよね。

2. Competitor(コンペティター):競合の分析のやり方

「競合」の分析ポイント

次に、競合の分析を行います。まずは誰が競合になるのかを特定することから始めます。

競合には、「直接競合」と「間接競合」があります。

直接競合とは、自社と同じ商品・サービスを提供している同業者を指します。例えば、牛丼屋の《吉野家》の直接競合は、《松屋》や《すき家》といった同じ業種の牛丼屋さんになります。

間接競合とは、自社と同じような価値を、別の商品・サービスとして提供している他社を指します。代替品になる商品のことですね。

例えば、《吉野家》の間接競合は、同じような価格帯で気軽にお腹を満たせる、カツ丼屋さんの《かつや》、天丼屋さんの《てんや》、ファミリーレストランの《ガスト》などがあたります。

自社の直接競合と間接競合を特定する

市場分析で相手にしたいお客さんが決定すれば、それに応じた競合がわかってくると思います。競合とは、相手にしたいお客さんと、そのお客さんの求めるベネフィットの2つが重なっている他社のことですね。

例えば、《ボードゲームカフェA》の直接競合は、同業者である《ボードゲームカフェB》になります。

想定したお客さんは「楽しい時間を求めている人」ということが言えますから、間接競合としては、《漫画喫茶》《ゲームセンター》《カラオケ》《ダーツバー》などをあげることができます。

競合の特色を分析する

競合の特定ができたら、次は各競合の特色を分析します。分析する要素は、マーケティングミックスの4Pを参考に、次の要素を分析します。

- 価値の提供方法

- 流通

- ベネフィット

- プロモーション

- 価格

- 実績・信頼度

価値の提供方法を分析する

競合は、あなたが想定したお客さんに対して、どんな商品・サービスを提供しているのかを分析します。

例えば、直接競合の《ボードゲームカフェB》では、

- 自由に遊べる300種類以上のボードゲーム

- 10種類のソフトドリンク

という商品・サービスを提供しています。

競合の流通を分析する

競合は、どのような流通方法で商品・サービスを提供しているのかを分析します。

流通とは、調達方法、品揃え、提供場所(店舗の場所)、在庫、輸送方法などです。

例えば、直接競合の《ボードゲームカフェB》では、駅徒歩5分の雑居ビルの3階に店を構えています。店舗の広さは約14坪です。

競合のベネフィットを分析する

競合は、あなたが想定したお客さんに対して、どんなベネフィットを提供しているのかを分析します。

例えば《ボードゲームカフェB》では、

- 300種類以上もあるボードゲームで新しい時間を過ごせる

- 定期的にイベントを開催して、知らない人同士と仲良くなれる

といったベネフィットを提供しています。

プロモーションを分析する

競合は、あなたが想定したお客さんに対して、どのようなプロモーション活動をしているのかを分析します。

例えば《ボードゲームカフェB》では、どのような媒体を使って宣伝しているのかを調べてみます。店頭の看板やWebサイトを調べることで、どのような表現方法でプロモーションされているかを分析することができます。

価格を分析する

競合が提供している商品・サービスの価格も分析しておきます。

例えば《ボードゲームカフェB》では、

- 最大5時間で1500円(1ドリンク付き)

- 学生料金1000円(1ドリンク付き)

といった料金体系でサービスを提供しています。

実績・信頼度を分析する

最後に、あなたが想定したお客さんが、競合を選ぶ理由となる信頼度について分析します。

信頼度は、知名度、創業年数、販売実績、メディアへの露出、データによる実証、ビフォーアフターの写真、お客さんの声、推薦者の声などの種類があります。

3. Company(カンパニー):自社の分析のやり方

「自社」の分析ポイント

最後に、自社の分析を行います。

想定したお客さんが望むことで、競合他社よりも自社の方が優位なことを考えていきます。それがビジネスにおいての『強み』です。

『強み』とは、想定したお客さんと競合の存在があってこそ導き出せるんですね。

自社の特色を分析する

自社の特色の分析方法は、基本的には競合の分析と同じです。自社の特色を分析する際には、最後に「自社の資源・得意分野」についても考えるようにします。

- 価値の提供方法

- 流通

- ベネフィット

- プロモーション

- 価格

- 実績・信頼度

- 資源・得意分野

自社の資源・得意分野を分析する

自社がこれまで培ってきたリソースは何か? 得意分野は何か? を分析します。

自社の特色を分析してみた結果、お客さんにとって、競合他社よりも魅力的に感じるものを考えていきます。現時点で見つからなければ、これからつくり出せるものは何かを考えます。

- お客さんが求めているベネフィットを競合他社よりも満たすこと

- 自社でしか満たせないベネフィットを提供すること

この2つが、選ばれるための差別化になります。

差別化を図るためには、自社をどのポジションにイメージしてもらうのかを考えるポジショニング戦略や、自社をNo.1にするために成功要因を細分化して考えるランチェスター戦略があります。

まとめ

3C分析とは、次の3つの要素の頭文字をとったマーケティングのフレームワークです。

- Customer(カスタマー):顧客・市場

- Competitor(コンペティター):競合

- Company(カンパニー):自社

自社を取り巻く市場や競合の状況を把握して、ビジネスを成功に導くために使います。

マーケティングでの一般的な進め方は、「顧客・市場」⇒「競合」⇒「自社」の順番です。

- 競合他社よりも自社の方が満たせる、お客さんが求めるベネフィットは何か?

- 自社だけが満たせる、お客さんが求めるベネフィットは何か?

を見つけるために、3C分析を行ってみてください。

スポンサード リンク